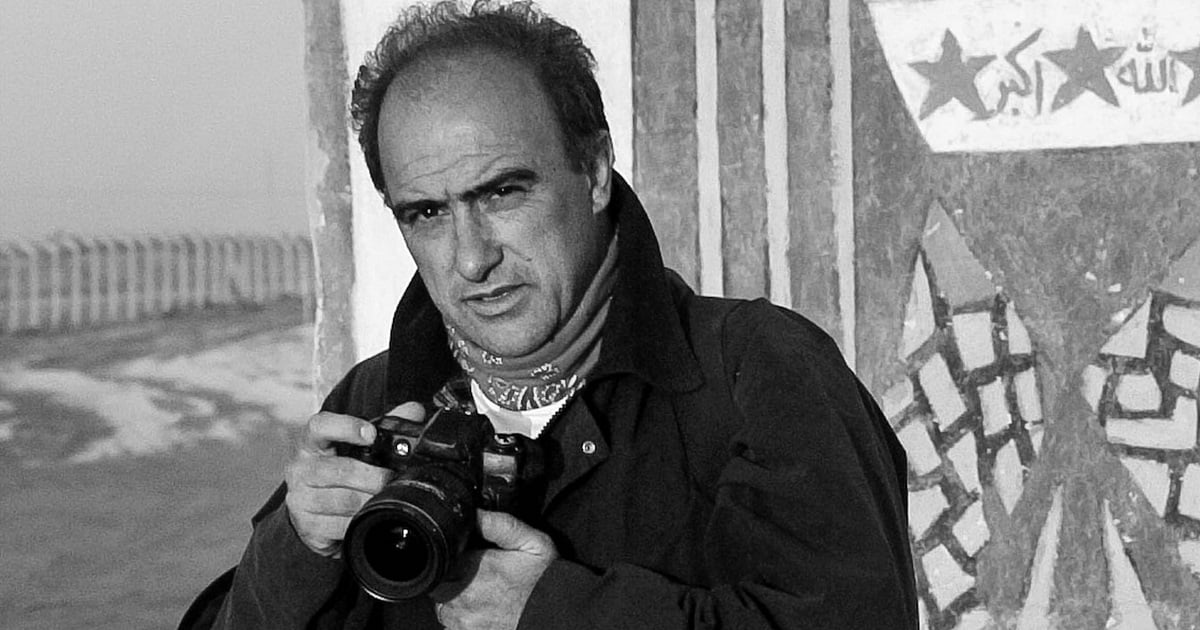

Alfredo Cunha é um dos nomes maiores do fotojornalismo português. Fotografou mais de 100 países durante 50 anos de carreira. A dor e a esperança das regiões mais pobres do mundo, o 25 de Abril, a guerra do Iraque, a pandemia da covid-19, a família, as histórias e as pessoas, encharcam, sem derramar, os dois olhos acastanhados, pequenos e bicudos, contraídos na face do autor. “Os melhores jornalistas com quem trabalhei eram homens profundamente bons. Essa era a característica comum a todos, a bondade”, diz.

Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e fotógrafo oficial de Mário Soares durante 10 anos. Editor do Público e do Jornal de Notícias, autor de 32 livros e dezenas de exposições, pai de duas filhas, casado há 30 anos. Homem baixo, mas comprido, calvo e descontraído, vivido e com as vivências à flor da pele. Um lobo solitário, vaidoso, que semeia amigos ao longo de 67 anos.

Domingo à tarde, confinamento, encontramo-nos ao pé do rio. “Não é preciso fotojornalista. Vens só tu, eu tenho boas fotografias”, avisou Alfredo, na véspera da entrevista. Fim de almoço, domingo à tarde, a chuva chata e miúda humedece o ar. Encontramo-nos no local combinado. Abrigados debaixo de um telhado, do bar de madeira, ao pé da praia fluvial da Malheira, em Vila Verde, onde reside há vários anos. Encostados ao bar conversámos durante duas horas, aqui transcritas com a maior integridade possível para o leitor.

O que é uma boa fotografia?

A verdade. Encontramos uma imagem que nos interesse, com ação, emoção e verdade. Se interessar ao público é uma boa fotografia.

Qual é a sua melhor fotografia?

Umas 100, pá! É impossível escolher a melhor.

O que é um bom trabalho jornalístico?

Um bom trabalho jornalístico é o esclarecimento dos factos. A desconstrução de mitos e o combate à desinformação. O jornalismo atual é miserável, salvo algumas exceções. Leio o Público em papel e o Observador online. De vez em quando o Jornal de Notícias.

O jornalismo está a mudar?

O papel vai desaparecer, mas isso não é um drama. A internet está aí e é uma ótima solução para o jornalismo. O texto jornalístico, se valer a pena, terá de conseguir sobressair do resto do lixo digital. O mesmo aplica-se à fotografia. O papel é um bem, demasiado válido e importante, que devia ser utilizado apenas para obras.

A lente do fotojornalismo, como vive os dias atuais?

Existe uma geração de fotojornalistas, em Portugal, muito bons, com mais conhecimento, maior preparação e técnica do que os da minha geração. Mas sem identidade. No meu tempo eramos todos diferentes, cada um com o seu estilo. Agora são todos iguais, falta-lhes identidade. Excetuando o Leonel Castro, o Mário Cruz e o Daniel Rocha.

Como é viver e trabalhar, com o seu estatuto?

O estatuto que tenho hoje, para mim, é o mesmo que tinha há 50 anos. As pessoas podem não ter essa perceção, mas é assim que me vejo. Na vida, assim como no trabalho, estou sempre a recomeçar.

Profissionalmente como se enquadra?

Trabalho sozinho. Sempre trabalhei sozinho. Não quero ser influenciado por grupos, quero ser influenciado pelo que vejo e pelo que sinto.

Na evolução dos jornais, o que realça?

Os jornais estão estandardizados. No meu tempo de editor, havia a preocupação de fazer as coisas de forma diferente. De pensar diferente dos restantes editores, agora parece que é tudo igual. Quantas vezes não apresentam todos a mesma capa.

Levou uma vida a viajar. Em quantos países fotografou?

Trabalhei em mais de cem países. Foi muito importante, para mim e para a minha carreira, ver que há mais mundo, ou pelo menos outros mundos. Por isso sou absolutamente contra a globalização: descaracterizou o mundo. Vivemos numa aparente igualdade, que na verdade é uma profunda desigualdade.

A pergunta do 25 de Abril deve ser a que mais o aborrece, mesmo assim…?

É uma chatice! perguntam-me sempre sobre isso. O 25 de Abril foi o dia mais feliz da minha vida. Quanto ao trabalho fotográfico? Foi um trabalho que saiu bem, mas não é o meu melhor trabalho.

Sobre esse dia, há histórias que ficaram por contar?

Há muitas histórias que ficaram por contar. É importante salientar que o 25 de Abril só foi possível, porque os vencidos deram a vitória aos vencedores. Muitos eram amigos que haviam feito a escola de cavalaria juntos, mas estavam em lados opostos da barricada. O Salgueiro Maia esteve permanentemente, no Largo do Carmo, debaixo da mira de um atirador, chamado José Alves Costa, que nunca disparou. Nunca disparou, porque nunca quis disparar. O regime estava podre e acabou por cair, porque já não servia às pessoas. Os militares vencidos acabaram todos por se rendar, exceto um.

Esse “um” que se recusou, o que lhe aconteceu?

O Salgueiro Maia abraçou-o com uma granada na mão, agarrada pela cavilha, e disse-lhe, “agora vens comigo”. E o militar foi. Nem foi preso, nem foi morto, nem se rendeu. Ainda hei de contar essa história melhor… o homem está vivo, vive no Algarve e continua teimoso e fiel à ideologia do antigo regime. Nunca se rendeu.

E o Alfredo, rendia-se?

O Alfredo não se rendia. Principalmente se acreditasse na causa. Também sou teimoso.

A ditadura, como foi viver a ditadura?

A ditadura obrigava-nos a ser manhosos para sobreviver. Não se podia confiar e desconfiávamos muito, de toda a gente. Revoltávamo-nos contra os mais velhos, contra os nossos pais, era complicado.

Como foi viver o PREC (Programa Revolucionário em Curso)?

O PREC foi muito divertido. Para mim foi muito divertido, mas não foi assim para toda a gente. Enfim, vivi o PREC, como um puto de vinte anos.

Como um puto de vinte anos?

Sim. Primeiro em Portugal e depois fui fotografar a descolonização, para África. Naquele tempo, também já se fumavam umas substâncias, que nos tornavam mais afetivos… mas não escreva isto, senão a minha filha fica chateada.

O Alfredo Cunha fotografou a guerra do Iraque, como foi a experiência?

É dureza fotografar um cenário de guerra. O cenário mais absurdo foi o Iraque. As pessoas eram boas, o clima também, mas de repente tudo muda, é imprevisível… A diferença entre viver e morrer é tão ténue, praticamente não existe.

Alguma situação em particular?

Uma vez, com o Domingos de Andrade, em Nassíria, no Iraque, tivemos de ir buscar um GNR a um quartel militarizado. Nós saímos do interior do quartel com o GNR, entrámos no carro e, passados 30 segundos, o quartel atrás de nós explode. Rebenta com os mísseis. Lembro-me muitas vezes desse dia e do Domingos. Foi a pessoa mais corajosa com quem trabalhei.

Foi a situação mais violenta que vivenciou?

O Haiti é muito violento. Uma violência quotidiana enorme, só se pode fotografar com um guarda costas, de caçadeira. É a única hipótese. Em 1991, com o Luís Pedro Nunes, visitei os orfanatos do ditador Ceauşescu, na Roménia. Eram orfanatos, onde estavam fechados os filhos dos opositores do regime. Havia crianças com 12 anos, que nunca tinham apanhado sol, nem respirado ar fresco. Foi pesado.

Acorda de noite?

Acordo muito de noite. Tenho muitos sonhos profissionais. Às vezes acordo chateado, porque não tenho rolos na máquina, ou estou atrasado para um trabalho… são os ossos do ofício.

Quem foi a figura política que mais o impressionou?

O Mário Soares. Fui o seu fotógrafo oficial durante 10 anos. O Mário Soares era fora da caixa. Só um homem daqueles é que nos podia levar para a europa como ele levou. O que era de Portugal sem a União Europeia? Há quem critique, mas é o que é.

A sua vida profissional comprometeu a sua vida familiar?

O jornalismo afasta-nos da família. Eu tentei ser presente.

Conseguiu?

A vida é uma dinâmica total e permanente. Cumpri os meus deveres, para comigo e para com os meus. Orgulho-me muito das minhas filhas e da minha mulher e elas orgulham-se muito de mim.

Qual foi o momento mais triste da sua vida?

A morte da minha mãe foi o momento mais triste da minha vida. Foi tão triste, que só o compreendi e senti, verdadeiramente, passado um ano. Foi muito pessoal, uma tristeza crescente.

Acredita em Deus?

Não acredito num Deus particular. Mas na vida, nós somos levados… às vezes planeamos uma coisa e acontece outra. O meu pai obrigou-me a ser fotógrafo, eu não queria, ele resolveu rápido o assunto, com duas chapadas. Acabei por ser muito feliz na minha profissão. Há uma religião no Irão, que agora não me recordo, mas eu gosto muito deles… não me consigo lembrar… fogo, deu-me uma branca… deixe-me ligar aqui a um tipo, que sabe sempre estas coisas [Luís Pedro Nunes]. Zoroastrismo, os seguidores de Zaratustra, eles acreditam que só há um Deus e que o Islamismo, o Judaísmo e o Cristianismo são a mesma coisa.

A pandemia da covid-19 mudou o mundo?

Está a mudar. A sociedade vai ter de aprender algumas lições com esta pandemia. Temos de aprender a viver de outra forma. A consumir menos. Não pode existir uma miséria extrema em simultâneo de uma riqueza brutal, é preciso um equilíbrio. Temos de voltar a ser mais humanos.

Mais humanos?

Sim, mais humanos. Acredito que vamos ter de voltar à terra. Eu, às minhas filhas, deixo este terreno ao pé do rio e três poços de água. Podem vir a ser os bens que mais vão precisar. O espectro da nossa vida é aquilo que a terra nos proporciona. O poder do homem é imenso, mas o poder da natureza é maior e a natureza nunca nos deixa sem resposta.

Quais são as suas preocupações com o mundo atual?

A desigualdade, o consumismo, a banalidade e a futilidade da espécie humana. O revisionismo histórico, especialmente pela extrema direita, também me assusta, é um fenómeno terrível. Há pessoas a negar o Holocausto, mesmo com fotos, filmes, livros e notícias. Esse é o grande papel do jornalismo, combater a desinformação, informando.

Algum conselho aos jovens?

Não acreditem nos profetas da desgraça, nós vamos onde quisermos ir. Recomeçar. Devemos estar sempre prontos na vida, para recomeçar. Essa é a mensagem, que os jovens devem ouvir.

Posso-lhe tirar uma fotografia?

Não é preciso. Já te disse que envio boas fotografias. Está tudo?

Desencostámo-nos da parede, fechei o caderno e a conversa terminou por aí. Trocámos mais algumas impressões, cada um entrou no seu carro, cruzámo-nos à saída da praia fluvial e a entrevista estava terminada. Conduzia um belo jaguar, cinzento, com cerca de vinte anos.